«Человека не понимают.

Надо его понять, чтобы

увидеть, как много

невидимого».

Александр Грин.

Слободской – это 35 километров от Вятки, рукой подать. В то время в городе было 163 каменных, 796 деревянных строений, проживало 4684 души мужского пола и 4477 женского (так записано в официальном документе, – Н.Ш.). В Слободском действовало 40 заводов. Главное место в промышленности занимали кожевенные мастерские – 14. Работали чугунолитейный, салотопенный, табачно-махорочный и фосфоро-спичечный заводы. Примечательно, что многие из этих цехов и мастерских были организованы местными крестьянами, что говорит об уровне их жизни и благосостоянии.

Крестьянин Флор Петрович Лесников в 1883 году открыл в городе скорняжную мастерскую, которая с годами переросла в знаменитую на весь мир меховую фабрику «Белка». В 1910 году Флор Петрович вместе с вятскими депутатами был на приеме у императора Николя II. Что он подарил в тот приезд царю, догадаться нетрудно – меховые изделия. После этой поездки фабрика стала развиваться ещё успешнее и к 1918 году в общем производстве меховых изделий страны занимала первое место. Лесников совместно с Николаем Петровичем Рыловым, тоже крестьянином, в 1914 году организовал акционерное общество по производству спичек. Спичками Слободской фабрики, как и мехами слободской фабрики «Белка», мы пользуемся и сегодня. Слободскими спичками в свое время разжигал свою знаменитую трубку писатель Александр Степанович Грин.

С 31 июля по 8 августа 1877 года в Слободском была произведена подворная перепись жителей. Оказалось купцов и мещан – 301, духовных лиц – 361, крестьян – 1987, монашествующих лиц – 269, городовых – 18, нижних чинов – 100. Среди них были и ссыльные, которые за годы пребывания в месте ссылки постепенно приобретали статус городской знати: имели свои лавки и даже предприятия. Большую роль, как и везде на Руси Великой, играла Почтовая станция, где производился обмен почтами между почтарями; отдыхали приезжающие в город пассажиры; ямщики меняли лошадей. Почтовая служба и доставила Гриневских в Слободской. Предметом их интереса была земская больница, которая, согласно записи в «Журнале слободской городской думы», открыта в 1875 году. В ней разместились палаты на 50 коек. Верхний этаж – мужской, нижний – женский с родильным отделением и операционной. Для этого земство в 1873 году выкупило у купцов Гусевых здание. Два года ушло на переоборудование помещений. В ней и предстояло 11 августа 1880 года, согласно истории наблюдения, появиться на свет Божиий будущему писателю-романтику Александру Грину.

В конце XIX века при всем комплексе медицинского обслуживания не было ни УЗИ, ни томографов, но Гриневские ещё до приезда в Слободской знали, что у них родится мальчик. Об этом при осмотре роженицы в Вятской губернской земской больнице Анне Степановне говорили акушерки. При создании образа будущего малыша они исходили из накопленного за годы работы опыта и многолетних наблюдений. Все сводилось к общему знаменателю, что у Гриневских будет мальчик: живот Анны Степановны выпирал огурцом, чуть-чуть вправо, стали сильнее расти волосы, ареолы вокруг грудного соска оставались светлыми, Подруги напоминали ей: если во время беременности у женщины часто болит голова и повышается волосистость по всему телу – родится мальчик. Но приметы приметами, а главное в том, что и сама Анна Степановна работала медицинской сестрой. У неё это были вторые роды, и она хорошо знала, как должна протекать беременность, когда малыш начинает шевелиться, на что следует обратить внимание.

Метрическая запись о рождении Александра Степановича Гриневского (настоящая фамилия писателя Александра Грина) включена в реестр документов Архивного фонда России. Об этом сообщает пресс-центр правительства Кировской области. Документ является подлинным источником с заверительными подписями и печатью красного сургуча на бумаге второй половины XIX века. Это подтвердили специалисты историки. Запись под номером 31 от 11 августа 1880 года внесена в метрическую книгу Николаевской церкви города Слободского. Согласно записи о рождении Александра Гриневского его родителями значатся дворянин Виленской губернии Дисненского уезда Стефан и Анна Гриневские. Документ заверен членами причта Никольской церкви города Слободского Внимательный читатель, наверное, заметил, что во второй части этого эссе я писал, что отдельные биографы Александра Грина называют его отца польским шляхтичем. Метрическая книга дает ответ на этот вопрос: дворянин. Дополним эту характеристику Степана Евсеевича – это был высокообразованный человек

Степан Евсеевич Гриневский родился 5 февраля 1843 года. Он был по-своему очень ярким человеком. Учился в Витебской гимназии, но в 1863 году был арестован по делу «об учениках Витебской гимназии, покушавшихся сформировать мятежническую шайку». Выше я писал, что Гриневскому-старшему приписывали участие в восстании. Все оказалось прозаичнее, и все же в 1864 году по решению суда он был выслан «бессрочно» в город Колывань Томской губернии «с лишением личных прав». В 1867-м году Степану Гриневскому было разрешено для отбывания срока ссылки переехать в Вятскую губернию, где он сначала состоял под гласным, а затем негласным надзором. Поскольку поступать на государственную и общественную службу Гриневскому было запрещено, он работал в основном помощником у таких же, как он, ссыльных, Я уже отмечал, что женитьба позволила ему не только создать семью, но и открыла дорогу к возвращению в Вятку. Через два года после женитьбы Степан Евсеевич подал прошение губернатору о выдаче свидетельства, разрешающего поступление на государственную службу

Ходатайство было удовлетворено, и многие годы отец Грина работал в губернской земской больнице, занимая разные должности, от письмоводителя до бухгалтера. Губернская земская больница занимала большую усадьбу на западной окраине города. Это был целый медицинский городок с терапевтическим, хирургическим, инфекционным психиатрическим отделениями. В 1885 году город уступил губернскому земству для больницы участок севернее Московского тракта до Преображенской улицы для устройства отдельного психиатрического отделения для душевнобольных. Здесь была устроена ферма и разбит сад. Степан Евсеевич и Анна Степановна, как и их сослуживцы, посадили в нем свои саженцы. Своим отношением к порученному делу Степан Евсеевич снискал уважение и среди сотрудников земской больницы, и среди горожан.

[caption id="attachment_44275" align="aligncenter" width="640"] На снимке: Вятская губернская земская больница.

На снимке: Вятская губернская земская больница.

Следует отметить, что земская медицина – одно из величайших национальных достоинств России, это оригинальное, самобытное явление, огромный шаг вперед к совершенствованию охраны здоровья населения. Принцип бесплатной медицинской помощи – один из основополагающих в земско-медицинской службе. Немаловажно, что основанием для введения бесплатной медицинской помощи были не только общегуманные соображения, но и понимание, что установление даже минимальной платы за врачебный совет, лекарства, лечение в больнице снижают обращаемость за медицинской помощью. Бесплатная медицина стоила огромных денег. На её функционирование земства тратили в среднем от 25 до 57 процентов своего бюджета. Если в 1868 году Слободская земская дума израсходовала на эти цели 4011 руб. 2 коп, то в 1879 уже 16037 руб. 87 коп. Как видим, затраты возросли в четыре раза! Вот так бы работать нашим депутатам всех уровней в области здравоохранения, развивая и совершенствуя бесплатную медицину!

[caption id="attachment_44278" align="aligncenter" width="607"] На снимке: сборники о географическом и экономическом положении города Слободского и Вятской губернии.

На снимке: сборники о географическом и экономическом положении города Слободского и Вятской губернии.

Сборник «Слободской уезд Вятской губернии в географическом и экономическом отношении», вышедший в 1881 году, сообщает: «На счет земства содержится 1 больница на 50 кроватей в городе и 3 приемных покоя в уезде: Косинский – на 20 кроватей, Поломский – на 25 кров. и Кайгородский – на 10 кр. Кроме того, в 4-х горных заводах имеются госпитали, содержимые на счет тех заводов, при которых они существуют, и при них 2 врача и 3 фельдшера. На службе земства состоят 3 врача. В городской больнице имеются запасная земская аптека, которая снабжает лекарствами аптеки трех приемных покое и с. Волкова. Благодаря такому отношению к здравоохранению, в уезде ежегодно росла прибыль населения. В 1870 году родилось 9047 малышей, а в 1873 уже 9877. В среднем одной акушеркой в Слободском уезде за год было принято 90 родов. Возможно, одна из этих акушерок принимала роды и у Анны Степановны Гриневской.

Фото:

1.Слободская земская управа и уездный съезд. Фото VISITKIROV.RU

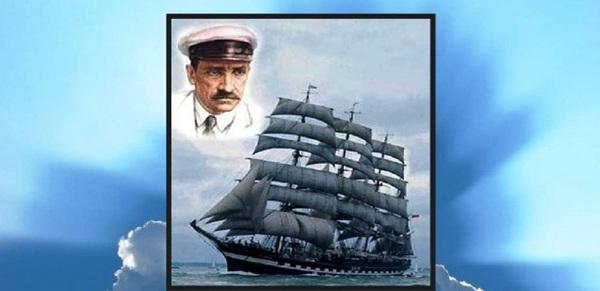

2. Александр Грин с трубкой. Фото 24smi.org

3. Метрическая книга Слободской Никольской церкви с записью о рождении Александра Грина.

Фото опубликовано (предоставлено) пресс-центром Правительства Кировской области.

4. Вятская губернская земская больница. Фото известного вятского фотомастера Сергея Александровича Лобовикова (у меня в фамилии была допущена ошибка).

5. Сборники о географическом и экономическом положении города Слободского и Вятской губернии. Фотомонтаж автора..

Николай Шкаредный, продолжение следует.